선사문양의 상징성 (24) : Neolithic Symbol & Myth : 하늘과 통하는 숫자 : 3..7..21

https://blog.naver.com/jsptrade/221407107817

2만년전 구석기 시대부터 비롯한 3 에 대한 숫자의 숭배는 어떤 연유에 근거된 것인지는 아직도 잘 모른다.. 그러한 숭배사상은 원시종교관념에 녹아들어가 있으며.. 초기 농경시대에도 널리 퍼지게 된다.. 동아시아의 끝.. 홍산문화에서도 3에 대한 숭배사상은 매우 중요했다.. 5-6천년전 당시는 태양이 아니라.. 하늘.. 하늘여신을숭배했던 터이라서.. 3..이라는 숫자의 숭배는 세 가지 각기 다른 성격을 지니고 있는하늘여신을 상징하는 숫자..라고 해석하기도 한다.. 즉.. 하늘여신의 주관 사항으로서(1)만물의 삶..탄생.. (2) 활발한 성장과 삶.. (3).. 죽음..을 상징하기도 하는데..이는 곧(1) 봄,, (2),, 여름+ 가을.. (3).. 겨울..의 삼계절의 각기 다른 현상을 뜻하기도 한다.훗날.. 하늘 (및 하늘여신)의 세가지 각기 다른 성격은 삼위일체의 개념으로 변한다.

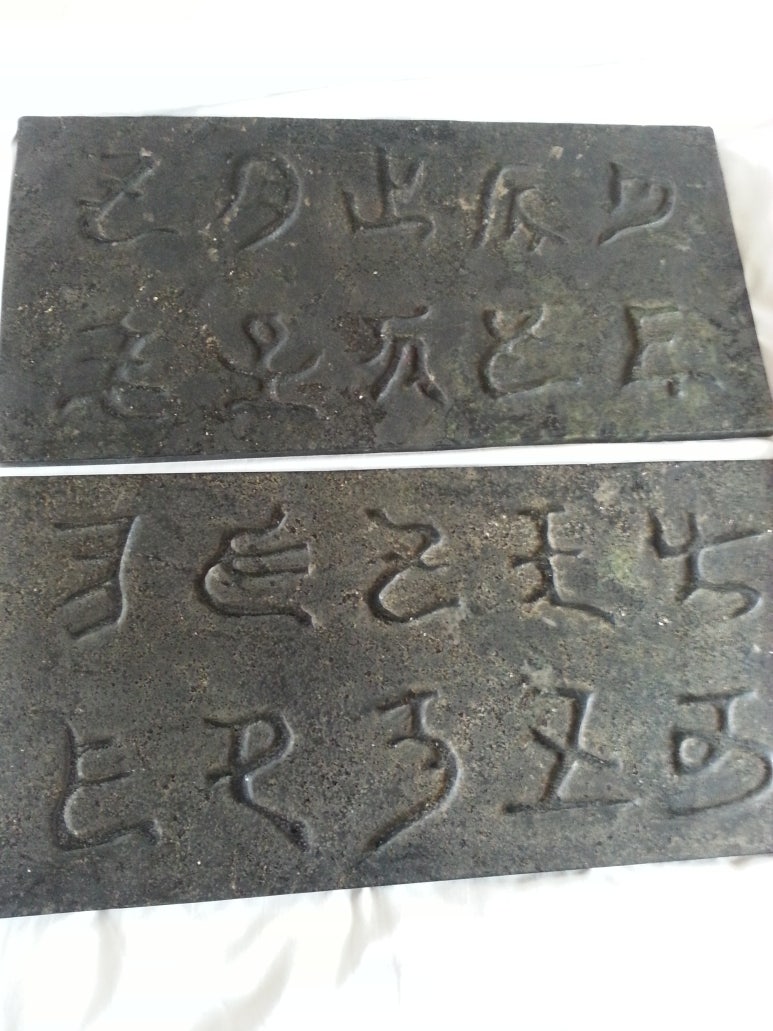

본인이 홍산시대에서는 3x7.. 21..이라는 숫자 를 숭배했다는 사실을 처음 알게된계기는 바로 아래의 사진의 유물을 통해서 였다.. 상면에 21개의 부호문자가새겨져 있음에 주목하고 있었는데.. 같이 참관하고 계셨던 N 교수께서.. 측면의돌기도 21개..일 것이라는 추정이 뒤따랐다.. 과연.. 21개..의 돌기 였다..

아래 유물은 하늘에 대한 축원문..이라.. 추정하는데.. 모두 21개..숫자로 되어있다.

2만년전 구석기 시대부터 비롯한 3 에 대한 숫자의 숭배는 어떤 연유에 근거된 것인지는 아직도 잘 모른다.. 그러한 숭배사상은 원시종교관념에 녹아들어가 있으며.. 초기 농경시대에도 널리 퍼지게 된다.. 동아시아의 끝.. 홍산문화에서도 3에 대한 숭배사상은 매우 중요했다.. 5-6천년전 당시는 태양이 아니라.. 하늘.. 하늘여신을숭배했던 터이라서.. 3..이라는 숫자의 숭배는 세 가지 각기 다른 성격을 지니고 있는하늘여신을 상징하는 숫자..라고 해석하기도 한다.. 즉.. 하늘여신의 주관 사항으로서(1)만물의 삶..탄생.. (2) 활발한 성장과 삶.. (3).. 죽음..을 상징하기도 하는데..이는 곧(1) 봄,, (2),, 여름+ 가을.. (3).. 겨울..의 삼계절의 각기 다른 현상을 뜻하기도 한다.훗날.. 하늘 (및 하늘여신)의 세가지 각기 다른 성격은 삼위일체의 개념으로 변한다.

삼태극으로 우주를 이해하려는 관념은 2만년전에 태동하였던 고대종교관에서 출발하여홍산시대에도 지속되어졌으며.. 이러한 3에 대한 숭배는 상..서주..춘추시대까지도이어졌다.. 그러다가 이원론이 대두되면서.. 태극 모양도 두 개의 파형문으로 바뀐다.

또다른 숭배는 7..이라는 숫자에 대한 것이다.. 이또한 그 유래를 전혀 알지 못한다.다만.. 홍산시대에도 7개의 별자리.. 운명을 가름하는 북두칠성 숭배가 유행했으며,많은 북두칠성의 조각들이 유물로서 출토되어지고 있다..

또다른 숭배는 7..이라는 숫자에 대한 것이다.. 이또한 그 유래를 전혀 알지 못한다.다만.. 홍산시대에도 7개의 별자리.. 운명을 가름하는 북두칠성 숭배가 유행했으며,많은 북두칠성의 조각들이 유물로서 출토되어지고 있다..

홍산인은 7개의 별을 북두칠성이 아닌 다른 형태의 별자리로도 이해하려고 했다.

3개의 성혈의 별자리와.. 7개의 성혈의 별자리..가 양날개에 조각되어져 있다.. 단..초생달은남성을 상징하는데.. 그렇다고 해서.. 7개 성혈의 북두칠성이 남성성..이르는 증거는 아니다.. 그 근거는 양쪽의 태양 날개.. 초생달 날개.. 모두에 북두칠성이 새겨진 유물도 출토되었기 때문이다.

본인이 홍산시대에서는 3x7.. 21..이라는 숫자 를 숭배했다는 사실을 처음 알게된계기는 바로 아래의 사진의 유물을 통해서 였다.. 상면에 21개의 부호문자가새겨져 있음에 주목하고 있었는데.. 같이 참관하고 계셨던 N 교수께서.. 측면의돌기도 21개..일 것이라는 추정이 뒤따랐다.. 과연.. 21개..의 돌기 였다..

아래 유물은 하늘에 대한 축원문..이라.. 추정하는데.. 모두 21개..숫자로 되어있다.

이후.. 옹우특기 삼성타라 제단의 제사갱에서 출토되어진 옥기소품들도.. 21개..로 구성되어진 상태로 출토되어졌다..

연이어서.. 21개 한개 세트가 또다시 출토되어졌다..

한편.. 옹우특기 수지촌 제단의 제사갱에서 출토되어진 붉은 색(계혈석?) 조각들은 처음에는 15개 정도가 발견되었는데.. 독려하려...그 곁에서 추가로 발견해내어..총 21개의 조각들이 찾아지게 되었다..

ㅇㄹ

이후.. 옹우특기 수지촌에서.. 21개의 각기 다른 춤사위가 발견되어졌으며.. 동시에 머지않아.. 21개 별자리가 새겨진 원판(Bi Disk) 도 발견되어졌다..

또한 10개씩 부호문자를 양각으로 새겨진 길이 80cm 석판에 16장 발견되어졌는데.. 이 또한 벽에 붙였던 하늘을 향한 축원문일런지 모르는데.. 원래는 21장이 아니었게나생각해본다..

또한.. 남녀 교구 는 그 형태가 신(神) 그 자체라는 관점은 앞서 설명한 바 있는데..그 교구 자세는 모두 21개로 생각한다.. (아직까지는 총 16개 자세만 찾아졌을 뿐이다.)

가장 알기쉬운 결정적인 21 숫자의 숭배.. 증거는 2018.11월 커스커팅..에서 출토된21개의 춤추는 춤사위..이다.. 하늘에 경배하는 춤은.. 하늘 경배의 삼요소(三要素)즉.. " 춤.. 소리.. 술.." 의 하나인데.. 그 춤사위 21개가.. 한개의 제사갱..에서 출토되어진 것이다..

++++

하늘과 통하는 숫자.. 3.. 그리고 7..은 상기 사진의 숭배대상인 두가지 종류의 새들..(첫째) 수리부엉이..(땅의신..地神의 형상 : 남성성)..의 날개 깃털 수 3..개(둘째) 흰색고니새..(하늘여신의 메세지 전달자.. 여성성)의 날개 깃털 수 3..개 그리고 하단부 몸통의 날개 깃털수 7..개..에서도 잘 나타나 있다.. ( 이 사실은 존경하는 인하대학교 남창희 교수님께서 최초로 발견하신 것이다.) ++++우리는 2만년전 구석기 이래.. 5천년전 (초기)농경시대에 이르기 까지.. 어째서3..이라는 숫자.. 그리고 7..이라는 숫자..가 숭배의 대상이 되었는지.. 그 연유는알 수 는 없다.. (만약 안다고 주장하는 것은 오로지 그럴듯한 주관적 해석일뿐이다)즉.. 이후의 여러가지 각양각색 해석은 책상머리맡의 지식인들이 할 일들일 것이다.. 나는 단지 출토되어지는 유물들을 통해.. 6천년전 홍산시대에는 三..七..의 숫자가숭배되어졌으며.. 三七日:21 숫자가 더불어 신성시 했다는 것을 찾아내면 만족이다. (끝)

(퍼옴) 산모의 수기..

아기가 태어난 지 세이레가 되는 21일까지의 기간은 외부인의 출입을 자제하고 바깥출입도 자제한다고 합니다. '삼칠일'이라는 기간과 직접적인 관련이 있는지는 모르지만 삼국유사의 단군신화에서 "웅녀가 마늘과 쑥을 먹고 삼칠일만에 사람으로 환생, 환웅과 혼인하여 국조(國組) 단군을 낳았다"라는 기록을 찾아볼 수 있다고 합니다.

일반 상식으로는, 삼일일이란 신생아의 입장에서 아기가 어느 정도의 면역력을 가지기까지의 기간으로 이 기간 동안에는 외부 사람의 접근이나 바깥출입을 삼간다고 합니다. 산모 역시 출산하기 삼칠일(약 21일)전부터 몸의 기능이 출산에 대비해 변화가 시작되고, 출산 후 21일 동안 몸의 기능이 대부분 되돌아오는 기간이라고 합니다.

퍼옴 : <한국민속대사전>

삼칠일이란.. 중요한 일이 발생한 날로부터 7일을 세 번 지낼 때까지 금기(禁忌)를 지키거나 특별한 의미를 두어 대응하는 기간. 날짜로는 21일에 해당하지만 7일을 3번 거듭하는 기간이라는 데 초점이 있다. 이에 따라 삼칠일의 의미를 찾기 위해서는 3과 7이라는 수 관념을 먼저 이해하는 것이 중요하다.숫자 7은 북두칠성에 대한 인식과 밀접하게 관련된 것으로 보인다. 하늘이 인간의 운명을 좌우한다고 믿었던 고대인들은 1년 어느 때라도 볼 수 있는 북두칠성이 곧 하늘을 상징하는 것으로 여기고 섬기면서 점차 칠성신앙(七星信仰)으로 발전하였다. 또한 망원경이 나오기 전까지 인간은 하늘에 별과 지구를 제외하고 해ㆍ달ㆍ수성ㆍ금성ㆍ화성ㆍ목성ㆍ토성이라는 7개의 ‘천체’가 있다고 보아 이를 주일의 기준으로 삼고 각 천체의 이름을 대입하였다. 음양오행사상으로 천지만물의 생성과 변화의 이치를 해명한 동양에서도 일곱 천체와 7요일의 이름을 음양에 해당하는 일월(日月)과 오행〔火水木金土〕으로 구성한 것이다. 이처럼 숫자 7은 동서양을 넘나들며 하늘을 이루는 근원적인 수로 여기게 되었고, 나아가 우주의 의미를 해명하는 신성한 수이자 음양오행의 동양사상을 담고 있는 수로 파악하였다.숫자 3은 예부터 한자문화권에서 길수(吉數)ㆍ신성수(神聖數)라 하여 최상의 수로 여겨왔다. 우리나라 시조신인 환인(桓因)ㆍ환웅(桓雄)ㆍ단군(檀君)이 셋이면서 하나로 일체를 이룬다는 삼일신(三一神)적 인식은 인간 필연의 종교의식을 담고 있으며, 불교에서도 불ㆍ법ㆍ승의 삼보(三寶)가 모일 때 비로소 불교가 성립된다고 보고 있는 것이다.

우리나라에서 삼칠일에 대한 언급은 단군신화(檀君神話)에서 처음 등장한다. 곰과 호랑이가 환웅(桓雄)을 찾아와 사람 되기를 간청하자, 환웅은 굴속에서 햇빛을 보지 않고 쑥과 마늘만 먹으며 백일간 인내하면[百日忌] 사람이 될 수 있다고 일러주었다. 이에 둘은 굴속에 들어갔으나 호랑이는 참지 못하고 중도에 뛰쳐나오지만 곰은 백일이 채 되기 전인 삼칠일 만에 여자의 몸을 받아 웅녀(熊女)가 되었고, 잠시 사람으로 변한 환웅이 웅녀와 혼인하여 아들 단군을 낳게 되었다는 것이다. 이처럼 단군신화에 언급된 삼칠일이 금기의 신성기간으로 주술ㆍ종교적 의미를 지니고 있듯이, 민간에서는 출산과 같이 중요한 일이 발생할 때 부정을 몰아내고 소원을 성취시키는 중요한 기간으로 삼칠일을 지켜왔다.

삼칠일은 주로 출산 후의 금기기간으로 널리 반영되어 아기가 태어나면 삼칠일 동안 대문에 금줄을 쳐서 새 생명이 탄생한 공간과 외부세계를 격리시켰다. 갓 태어난 아기는 외부세계의 부정(不淨)에 노출되어 있다고 보아 산모와 함께 오염된 일상으로부터 분리하여 보호하며, 다른 가족들도 삼칠일이 지나 산모가 일상으로 복귀할 때까지 여러 가지 금기를 수행하게 된다. 이때 금줄은 출산을 널리 알리면서 외부인의 출입을 막고 삿된 기운이 침범하지 못하게 하여 아기와 산모를 보호하는 구실을 하였다. 따라서 금줄이 걸린 집에는 상가를 방문하거나 흉사에 관여한 사람의 출입을 철저히 금하였으며, 가족들도 문상을 가지 않고 동물이 죽는 것을 보았을 경우 산모 방에 들어가지 않는 등 몸가짐을 조심하여 부정이 타지 않도록 하였다..

날짜개념만이 아니라 숫자 자체에 의미를 부여하기도 한다. 예컨대 의상대사가 화엄사상의 요지를 게송으로 압축해 놓은 『화엄일승법계도(華嚴一乘法系圖)』는 총 210자로 이루어져 있으며, 동학(東學)을 창시한 최제우(崔濟愚)는 21자로 된 ‘삼칠자 주문’에 시천주사상의 핵심을 담아 이 주문 속에 천도에 이르는 바른 길이 제시되어 있다고 하였다.

삼칠일은 중요한 일을 치르기에 적합한 주술ㆍ종교적인 기간으로 수용되었다. 특히 생명의 탄생을 맞아 행하는 출산 후의 삼칠일 풍습은 광범위한 수용기반을 확보하고 있다. 이는 갓 태어나 외부세계에 노출된 아기와 오랜 산고를 거쳐 회복이 필요한 산모를 물리적ㆍ관념적으로 보호하는 의미와 함께, 하나의 세계에서 다른 세계로 무사히 진입하기 위해서는 이전 단계와 분리되어 일정한 금기를 지키는 전이(轉移)의 과정이 필요하다고 보았기 때문이다. 특히 탄생과 죽음은 인간의 통과의례 가운데 가장 중요한 사건에 해당하므로 이러한 전이의 의미를 더욱 중요하게 여겼다. 단군신화에서 곰과 호랑이가 사람으로 변신하기 위해 격리되었던 동굴과 삼칠일이 각각 전이를 위한 공간과 시간이었듯이, 외부세계와 격리된 산가(産家)와 삼칠일이라는 기간은 새로운 세계로 진입하는 데 필요한 종교적 시공간에 해당한다.

이에 따라서.. 삼칠일은 중요한 변화의 과도기를 맞아 3과 7이라는 길수이자 신성수를 대입한 상징적 시간으로서 대상을 보호하고 무사히 다음 단계로 진입시키기 위한 기제라 하겠다

(퍼옴) 산모의 수기..

아기가 태어난 지 세이레가 되는 21일까지의 기간은 외부인의 출입을 자제하고 바깥출입도 자제한다고 합니다. '삼칠일'이라는 기간과 직접적인 관련이 있는지는 모르지만 삼국유사의 단군신화에서 "웅녀가 마늘과 쑥을 먹고 삼칠일만에 사람으로 환생, 환웅과 혼인하여 국조(國組) 단군을 낳았다"라는 기록을 찾아볼 수 있다고 합니다.

일반 상식으로는, 삼일일이란 신생아의 입장에서 아기가 어느 정도의 면역력을 가지기까지의 기간으로 이 기간 동안에는 외부 사람의 접근이나 바깥출입을 삼간다고 합니다. 산모 역시 출산하기 삼칠일(약 21일)전부터 몸의 기능이 출산에 대비해 변화가 시작되고, 출산 후 21일 동안 몸의 기능이 대부분 되돌아오는 기간이라고 합니다.

퍼옴 : <한국민속대사전>

삼칠일이란.. 중요한 일이 발생한 날로부터 7일을 세 번 지낼 때까지 금기(禁忌)를 지키거나 특별한 의미를 두어 대응하는 기간. 날짜로는 21일에 해당하지만 7일을 3번 거듭하는 기간이라는 데 초점이 있다. 이에 따라 삼칠일의 의미를 찾기 위해서는 3과 7이라는 수 관념을 먼저 이해하는 것이 중요하다.숫자 7은 북두칠성에 대한 인식과 밀접하게 관련된 것으로 보인다. 하늘이 인간의 운명을 좌우한다고 믿었던 고대인들은 1년 어느 때라도 볼 수 있는 북두칠성이 곧 하늘을 상징하는 것으로 여기고 섬기면서 점차 칠성신앙(七星信仰)으로 발전하였다. 또한 망원경이 나오기 전까지 인간은 하늘에 별과 지구를 제외하고 해ㆍ달ㆍ수성ㆍ금성ㆍ화성ㆍ목성ㆍ토성이라는 7개의 ‘천체’가 있다고 보아 이를 주일의 기준으로 삼고 각 천체의 이름을 대입하였다. 음양오행사상으로 천지만물의 생성과 변화의 이치를 해명한 동양에서도 일곱 천체와 7요일의 이름을 음양에 해당하는 일월(日月)과 오행〔火水木金土〕으로 구성한 것이다. 이처럼 숫자 7은 동서양을 넘나들며 하늘을 이루는 근원적인 수로 여기게 되었고, 나아가 우주의 의미를 해명하는 신성한 수이자 음양오행의 동양사상을 담고 있는 수로 파악하였다.숫자 3은 예부터 한자문화권에서 길수(吉數)ㆍ신성수(神聖數)라 하여 최상의 수로 여겨왔다. 우리나라 시조신인 환인(桓因)ㆍ환웅(桓雄)ㆍ단군(檀君)이 셋이면서 하나로 일체를 이룬다는 삼일신(三一神)적 인식은 인간 필연의 종교의식을 담고 있으며, 불교에서도 불ㆍ법ㆍ승의 삼보(三寶)가 모일 때 비로소 불교가 성립된다고 보고 있는 것이다.

우리나라에서 삼칠일에 대한 언급은 단군신화(檀君神話)에서 처음 등장한다. 곰과 호랑이가 환웅(桓雄)을 찾아와 사람 되기를 간청하자, 환웅은 굴속에서 햇빛을 보지 않고 쑥과 마늘만 먹으며 백일간 인내하면[百日忌] 사람이 될 수 있다고 일러주었다. 이에 둘은 굴속에 들어갔으나 호랑이는 참지 못하고 중도에 뛰쳐나오지만 곰은 백일이 채 되기 전인 삼칠일 만에 여자의 몸을 받아 웅녀(熊女)가 되었고, 잠시 사람으로 변한 환웅이 웅녀와 혼인하여 아들 단군을 낳게 되었다는 것이다. 이처럼 단군신화에 언급된 삼칠일이 금기의 신성기간으로 주술ㆍ종교적 의미를 지니고 있듯이, 민간에서는 출산과 같이 중요한 일이 발생할 때 부정을 몰아내고 소원을 성취시키는 중요한 기간으로 삼칠일을 지켜왔다.

삼칠일은 주로 출산 후의 금기기간으로 널리 반영되어 아기가 태어나면 삼칠일 동안 대문에 금줄을 쳐서 새 생명이 탄생한 공간과 외부세계를 격리시켰다. 갓 태어난 아기는 외부세계의 부정(不淨)에 노출되어 있다고 보아 산모와 함께 오염된 일상으로부터 분리하여 보호하며, 다른 가족들도 삼칠일이 지나 산모가 일상으로 복귀할 때까지 여러 가지 금기를 수행하게 된다. 이때 금줄은 출산을 널리 알리면서 외부인의 출입을 막고 삿된 기운이 침범하지 못하게 하여 아기와 산모를 보호하는 구실을 하였다. 따라서 금줄이 걸린 집에는 상가를 방문하거나 흉사에 관여한 사람의 출입을 철저히 금하였으며, 가족들도 문상을 가지 않고 동물이 죽는 것을 보았을 경우 산모 방에 들어가지 않는 등 몸가짐을 조심하여 부정이 타지 않도록 하였다..

날짜개념만이 아니라 숫자 자체에 의미를 부여하기도 한다. 예컨대 의상대사가 화엄사상의 요지를 게송으로 압축해 놓은 『화엄일승법계도(華嚴一乘法系圖)』는 총 210자로 이루어져 있으며, 동학(東學)을 창시한 최제우(崔濟愚)는 21자로 된 ‘삼칠자 주문’에 시천주사상의 핵심을 담아 이 주문 속에 천도에 이르는 바른 길이 제시되어 있다고 하였다.

삼칠일은 중요한 일을 치르기에 적합한 주술ㆍ종교적인 기간으로 수용되었다. 특히 생명의 탄생을 맞아 행하는 출산 후의 삼칠일 풍습은 광범위한 수용기반을 확보하고 있다. 이는 갓 태어나 외부세계에 노출된 아기와 오랜 산고를 거쳐 회복이 필요한 산모를 물리적ㆍ관념적으로 보호하는 의미와 함께, 하나의 세계에서 다른 세계로 무사히 진입하기 위해서는 이전 단계와 분리되어 일정한 금기를 지키는 전이(轉移)의 과정이 필요하다고 보았기 때문이다. 특히 탄생과 죽음은 인간의 통과의례 가운데 가장 중요한 사건에 해당하므로 이러한 전이의 의미를 더욱 중요하게 여겼다. 단군신화에서 곰과 호랑이가 사람으로 변신하기 위해 격리되었던 동굴과 삼칠일이 각각 전이를 위한 공간과 시간이었듯이, 외부세계와 격리된 산가(産家)와 삼칠일이라는 기간은 새로운 세계로 진입하는 데 필요한 종교적 시공간에 해당한다.

이에 따라서.. 삼칠일은 중요한 변화의 과도기를 맞아 3과 7이라는 길수이자 신성수를 대입한 상징적 시간으로서 대상을 보호하고 무사히 다음 단계로 진입시키기 위한 기제라 하겠다

댓글

댓글 쓰기